Desde hace algunos años, comenzó a conocerse una arista de la sociedad japonesa poco conocida hasta entonces, que muestra la contracara más vulnerable de uno de los países más desarrollados del mundo.

Con una población de 124,5 millones de habitantes, Japón es una gran potencia mundial, miembro de numerosas organizaciones internacionales, incluidas Naciones Unidas, la OCDE y el G7, y es la cuarta economía más grande del mundo, después de China, Estados Unidos y la India, en términos de paridad de poder adquisitivo. Sin embargo, enfrenta problemas sociales y de salud mental de difícil resolución hasta el momento.

Como consecuencia de la presión académica, las normas sociales, el acoso y la falta de atención psicológica (entre otros factores) la adolescencia y la juventud japonesa vienen atravesando serios problemas de salud mental. Japón muestra un preocupante aumento en las tasas de suicidio entre los menores de 20 años y la estigmatización de la salud mental, sumada a la reticencia cultural a buscar ayuda, agravan el problema.

1. ¿Siempre "el show debe continuar"?

Un reel de Instagram desata una fuerte discusión entre los usuarios. Se trata de un video en el que se ve a un grupo de niñas y niños de nivel inicial, con rasgos orientales (no se especifica el país de origen) bailando de a dos, sobre un escenario escolar, al ritmo de la música. Casi todas las parejas de pequeños sigue al mismo tiempo la coreografía ensayada. Sin embargo, en primer plano, se aprecia a uno de los niños que no sólo no baila, sino que llora desconsolado, parado inmóvil ante los expectadores. Con su rostro en alto, su cuerpo erguido y sus brazos pegados al cuerpo. Mientras la escena del llanto persiste, a su lado, la niña con la que debería estar bailando, sigue la coreografía sin mirarlo. Incluso, levanta sus brazos como si bailara con él. Sin inmutarse, gira alrededor de su compañero, que continúa llorando a mares. Ningún adulto interviene. Ni maestros, ni padres. Nadie rescata al nene, que llora cada vez más, mientras las luces del escenario lo exponen en un momento de suma vulnerabilidad. Y la coreografía sigue adelante, ignorando lo que ocurre.

El material está acompañado de un posteo centrado en la actitud de la niña, en el que se sostiene que “la felicidad es un estado que nace desde dentro. Que no depende de las acciones, palabras o presencia de nadie más que de uno mismo”. Quien lo postea elogia la actitud de la niña, porque no permite que el llanto de su compañero le impida bailar y compara (a calzador) la situación observada con la de las parejas adultas: “Tú eres suficiente y mereces ser feliz por tí misma, sin condiciones ni ataduras”, agrega el texto y desencadena una andanada de interpretaciones y juicios de valor polarizados (acorde a la época) a favor de la niña o del niño.

2. No estar solo tiene precio

Un turista argentino pasea por Tokio, Japón. En su recorrida por una calle céntrica hace un video en el que se ve una fila de personas, algunas de ellas disfrazadas. Cuenta que se postulan para un servicio de acompañantes. No con fines sexuales, sino sociales. Quienes los contratan son personas que están o se sienten solas y quieren hablar con alguien, tomar un café o simplemente compartir un momento con alguien.

El video también se exhibe en Instagram y dispara comentarios en todos los sentidos. Desde el vínculo con la salud mental hasta recetas que podrían contrarrestar el sentimiento de soledad como "bailar ritmos latinos, tomar mate o creer en algún dios".

Una rosarina que vive en Japón desde hace más de treinta años relató el detrás de escena de lo que muestran los videos captados por turistas y otros (como el de los niños bailando en el escenario) reproducido fuera de contexto, sin referencias y con un mensaje forzadamente inspiracional en pos del poder de las mujeres.

3. La historia de Mirta

Mirta Miyashiro es la mayor de tres hermanas. Todas nacieron en Rosario. Sus padres llegaron desde Okinawa, Japón, en el año 1961. Se conocieron en el barco viniendo a Argentina. Se pusieron de novios, se casaron y se quedaron a vivir en Rosario, hasta la actualidad.

Sólo una de las tres hermanas, Mirta– emigró a Japón, donde aún reside una parte de su familia. Allí se casó, consiguió trabajo y se quedó a vivir. Estuvo de visita en Rosario en diciembre pasado, con motivo de las fiestas de fin de año. Se quedó un mes y medio en su ciudad natal y de regreso a Japón, habló con A la Vuelta (Radio 2) acerca del problema social que causan la soledad y el aislamiento en las grandes ciudades japonesas. También contó cuánto le costó despedirse de Argentina esta última vez y qué es lo que más extraña de Rosario, aún treinta años después.

Mirta vive en Saitama, ciudad japonesa ubicada a 30 kilómetros de la capital Tokio, a la que llega con facilidad en unos cincuenta minutos de tren. Ambas ciudades comparten características y formas de vida. “Hacía seis años que no venía a Rosario –dice con voz entre risueña y emocionada–. Recién regresé a Japón y ya quiero volver a Rosario”.

A pesar de que es hija de japoneses y que las costumbres no variaron mucho con la mudanza a Japón, reconoce que sintió muy fuerte el cambio sobre todo en relación con las reuniones y las juntadas de amigos que allá no son tan comunes como en Argentina. “También las fiestas de fin de año son bastante distintas: “El día de Navidad –cuenta– es un día laborable como cualquier otro y solo a la noche se junta la familia para comer algo. Y para año nuevo, la gente suele reunirse, pero como hace mucho frío, no hay demasiado movimiento fuera de las casas”.

Según su relato, las familias se reúnen, por lo general, entre tres y cuatro veces al año y no se ven más que en esas ocasiones puntuales: las fiestas de fin de año, las vacaciones del mes de mayo que duran una semana o el Día de los muertos (en el mes de agosto) en el que también hay una semana de vacaciones. La juntada de amigos o compañeros de escuela existen, pero son bien diferentes de lo que se ve en Argentina. Los chicos pasan muchas horas del día estudiando no sólo lo obligatorio por la escuela, sino piano, inglés y otras actividades que le ocupan casi todo el día. Es muy poco el tiempo que les queda para divertirse y para reunirse. Hay mucha presión y muchas exigencias sobre ellos que se manifiesta como estrés. Esto está siendo cada vez más evidente.

Muchos buscan compañía fuera de su casa y se juntan con personas que ni siquiera conocen.

Sobre el episodio de la fila de acompañantes dispuestos a cobrar por su presencia (aunque más no sea para tomar una cerveza o un café), Mirta afirma que es un fenómeno muy frecuente: “Yo lo vi en directo y es muy triste. Los adolescentes están mucho tiempo solos. Llegan del colegio y sus padres están trabajando; entonces, al no tener ni siquiera ese momento de la merienda en compañía de alguno de sus padres o de alguien de su familia, buscan compañía fuera de su casa y se juntan con personas que ni siquiera conocen. Hay muchos chicos solos que no saben cómo demostrar su soledad; tampoco pueden hablarlo con sus padres”.

Según el relato de Mirta, tanto en Saitama como en Tokio hay muy pocas guarderías para niños y como los padres tienen que trabajar muchas horas no saben con quién dejar a sus hijos durante su ausencia. “Hace un par de décadas, los abuelos y los tíos vivían cerca y era más fácil encontrar con quién dejarlos. Eso cambió e influyó en la cantidad de hijos que cada pareja decide tener. La mayoría tiene un solo hijo y esto también hizo que se perdiera el vínculo y la compañía entre hermanos que antes existía”.

Por eso, los que ya tienen 15 o 16 años, se van de la casa para encontrar con quién compartir aunque sea la hora de la comida. “Es un fenómeno que comprende a todas las clases sociales –afirma– y no depende del poder adquisitivo de la gente. Hay familias que están muy bien económicamente y lo mismo sus hijos están solos y necesitados de afecto. En estos últimos diez años creció muchísimo esta situación, especialmente en Tokio, y es preocupante, porque afecta sobre todo a chicos de secundaria que están en una edad muy difícil”.

La mayoría tiene un solo hijo y esto también hizo que se perdiera el vínculo y la compañía entre hermanos que antes existía.

Mirta cuenta que en su familia no se vivió ese problema, pero es algo que la televisión refleja constantemente, sobre todo en las ciudades grandes de Japón. “Hay muchos programas televisivos dedicados a esto. No sólo a contarlo, sino también a ayudar a las personas que están solas y necesitan compañía”.

También los médicos, psicólogos y maestros llevan adelante acciones para poder colaborar y revertir lo que está pasando y lo que preocupa es que lejos de cesar, el problema va en aumento.

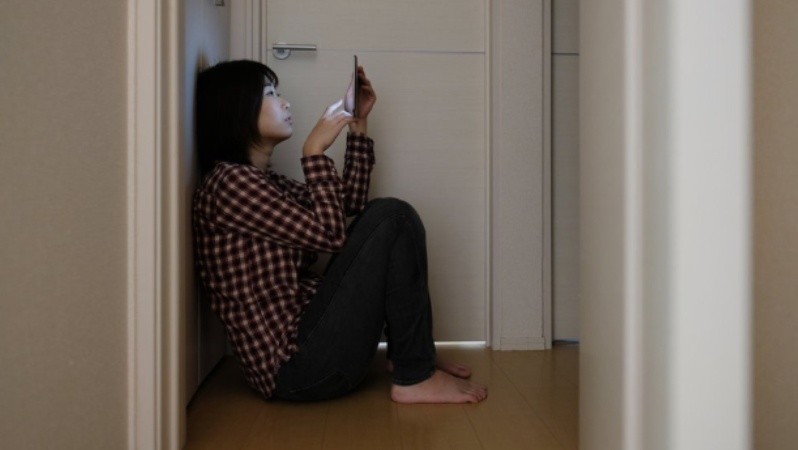

4. Hikikomori: el polo opuesto, pero la misma soledad

En paralelo con esta situación que denota la necesidad de compañía de muchos adolescentes japoneses, a quienes al regresar a sus casas, nadie los espera, se da un fenómeno conocido como “hikikomori”, que consiste en el aislamiento de los jóvenes en el interior de sus habitaciones, sin contacto con el exterior.

El término “hikikomori” se utiliza para describir a los individuos que dan prioridad a los mundos virtuales sobre la vida real y permanecen confinados en sus casas durante períodos prolongados.

Los psicólogos señalan que el retraimiento social de los jóvenes suele estar relacionado con el apego inseguro, lo que indica que estos jóvenes pueden haber sufrido inseguridades durante sus primeros años. Aunque el apoyo de los padres es esencial para un apego seguro, una protección excesiva puede limitar la autonomía de esos niños tanto en el presente como a futuro, durante su adolescencia.

Ligado a ambas situaciones: la de salir a buscar la compañía de desconocidos y la de encerrarse en sus dormitorios para enfrascarse en sus dispositivos electrónicos (algo que se incrementó a partir de la pandemia de covid 19) crece otro fenómeno social que preocupa a las familias: el suicidio adolescente, que encendió las alarmas del gobierno.

De hecho, en 2020, el gobierno japonés nombró a un ministro encargado de la oficina para problemas de “soledad y aislamiento”, tras el aumento de la cantidad de suicidios y trastornos de la salud mental a causa de las medidas de control y prevención del coronavirus.

5. El desafío del término medio entre los extremos

Entre el deber como primer objetivo y último fin, en un extremo, y el dejar hacer sin pautas ni obligaciones, en el otro, hay una extensa escala de grises que al sistema educativo japonés le cuesta (o se resiste) transitar. El problema es que en el camino, se pierden muchas vidas o se malogran otras, cargadas de erudición y recursos tecnológicos, pero carentes de perspectiva humana.

“Ahora hay lugares gratuitos donde podés ir a conversar y plantear tus problemas –cuenta Mirta– pero esto va en aumento e influye no sólo en los adolescentes, sino también en la gente mayor que no está casada y vive sola. Ellos también pagan para poder hablar con alguien, aunque sean cinco o diez minutos. Son muy pocos los que van y piden ayuda. Por vergüenza, por falta de comunicación o por el qué dirán, la mayoría de la gente no se acerca a esa lugares y no piden ayuda”.

Frente a esta descripción, cobra sentido (aunque no lo justifique) el episodio del niño pequeño llorando desconsolado en el escenario escolar, ante la falta de empatía y sensibilidad del entorno, especialmente de los adultos. Tanto de los padres del nene, como de los maestros a cargo del evento musical. El relato de Mirta suma información y ayuda a entender que a pesar de las diferencias culturales entre una sociedad y otra, la necesidad de afecto es universal y la presencia “del otro” es insustituíble para construir el propio yo y cualquier proyecto colectivo.

Al igual que en Corea del Sur, el número de suicidios de menores de 20 años en Japón va en aumento, según datos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. Se considera a los adolescentes pasivos e insensibles ante las gravosas normas sociales a las que se enfrentan. Asimismo, como principio fundamental de su educación, se les asigna una gran cantidad de deberes desde una edad temprana, lo cual los hace tan eficientes como infelices.

6. Mirta y su soñado regreso

La rosarina dice que tiene mucha familia en Okinawa y parientes y amigos por todo Japón. En Saitama vive desde hace cinco años por razones laborales y la define como una ciudad “linda y confortable” donde, al igual que en Tokio, hay mucho turismo y nutrida presencia de argentinos. “A veces escucho hablar en castellano y me doy cuenta enseguida de que son argentinos”.

El mes y medio en su Rosario natal –entre diciembre y enero– le sirvió a Mirta para recorrerla de punta a punta y también para mostrarle a su marido (que no conocía la Cuna de la Bandera Argentina) el lugar de su nacimiento, al que tanto ama.

“Lo que más extraño es la familia y los amigos; el asado de los domingos y también el mate, porque no es fácil conseguir yerba mate en los supermercados de Saitama. Tomo mate cocido, pero no es lo mismo” –se lamenta entre risas–. ¿Cómo me veo en diez años? Espero estar en Rosario”.